Je profite de ma récente visite au parc de Wesserling, ancienne manufacture royale et cité textile d’Alsace, pour parler ici de l’indiennage c’est à dire la fabriquation des Indiennes de coton. Ce sont ces somptueuses étoffes tissées et peintes en Inde, imprimées à la planche de bois de larges motifs floraux, exotiques et richement colorées, qui ont connues un engouement phénoménal dès le 16e siècle dans toute l’Europe et particulièrement en France.

L’histoire des Indiennes

L’indiennage: la révolution des toiles de coton

C’est en Inde que débute l’histoire de l’impression sur étoffes. Les artisans indiens maîtrisaient des techniques, inconnues de Européens, permettant aux rouges de garance et aux bleus de l’indigo d’être fixés sur la toile grâce aux sels metalliques (l’alun est traditionnellement employé). Ces toiles de coton furent importées des Comptoirs des Indes vers l’Europe à la fin du 16e siècle, puis ont rapidemment séduit toutes les couches de la population, par leur légèreté et leur facilité d’entretien. En effet la vivacité de leurs couleurs séduisait autant qu’elle résistait au lavage. En France, Mme de Pompadour (favorite de Louis XV) en raffola ainsi que toute la bourgeoisie.

MONSIEUR JOURDAIN:

Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu’à la tête.

LE MAÎTRE DE MUSQIUE:

Nous n’en doutons point.

MONSIEUR JOURDAIN:

Je me suis fait faire cette indienne-ci.

LE MAÎTRE À DANSER:

Elle est fort belle.

MONSIEUR JOURDAIN:

Mon tailleur m’a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin.

LE MAÎTRE DE MUSQIUE:

Cela vous sied à merveille.LE BOURGEOIS GENTILHOMME 1673

COMÉDIE BAL[L]ET FAITE À CHAMBORT, pour le Divertissement du Roi.

MOLIERE, Jean-Baptiste Poquelin dit (1622-1673)

Au 17e siècle les marchands Arméniens copièrent les techniques indiennes pour en imprimer à leur tour des cotonnades notamment à Marseille (les Indiennes de Marseille). A la même période se développent des manufactures en Angleterre et aux Pays Bas. Ainsi naît, en parallèle des étoffes importées, une production européenne d’Indiennes, imprimées en Europe, à proximité des ports et routes commerciales, à partir de toiles blanches importées.

La prohibition

La passion pour ces tissus en France fut telle, que les industries de soieries, lainages et toiles de lin ou de chanvre locales s’en plaignèrent. Louvois, ministre d’État de Louis XIV, interdît donc le port, la vente et l’importation d’Indiennes par un édit publié le 26 octobre 1686 et qui prit fin en 1759. L’importation des étoffes n’était autorisée qu’à condition de les réexporter aussitôt, ce qui ne sera que partiellement fait et alimenta la contrebande. Ainsi les premiers indienneurs français sont des fabricants-contrebandiers.

Du coton et des couleurs

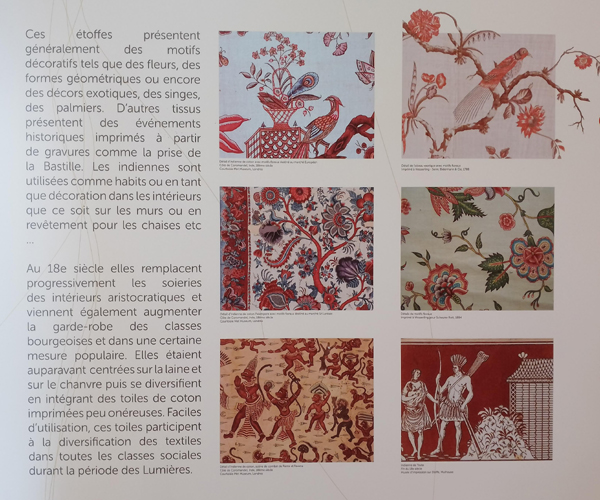

Au 18e siècle les Indiennes remplacent les soieries et lainages. Faciles d’entretien, peu onéreuses, les classes laborieuses autant que la bourgeoisie s’en emparent.

L’histoire des tissus, c’est raconter l’histoire des Arts Appliqués, des techniques et aussi parler de l’intime.

Ci-contre un extrait de panneau de l’écomusée textile de Wesserling.

Dans le reste de l’Europe, l’importation/ fabrication d’indiennes bat son plein. En particulier à Bâle, en Suisse, où s’exilaient les négociants et artisants Huguenots, victimes de persécutions (suite à la révocation de l’Édit de Nantes en 1685). A Mulhouse, cité libre alliée des cantons suisses, sera ainsi fondée en 1746 la première manufacture d’indiennes, l’Alsace ne faisant pas encore partie de la France.

Les indiennes suscitent l’attrait par leur provenance étrangère, leurs décors qui contrastent avec l’art européen, ainsi que l’aura d’un produit défendu, avant la levée de la prohibition en 1759.

Le textile, un objet interculturel ? Processus de valorisation et d’appropriation des modèles étrangers dans les toiles peintes (XVIIIe-XIXe siècle) par Aziza Gril-Mariotte (voir RESSOURCES ci dessous)

Malgré l’interdiction et une répression sévère, la mode des indiennes prend de l’essor. En 1759, lorsque l’interdiction est levée en France, la production d’indiennes est déjà bien implantée dans toute l’Europe (surtout en Angleterre). Elle se se développera rapidemment autour de plusieurs pôle industriels: Mulhouse, Lyon, Marseille et la Manufacture Royale d’Oberkampf à Jouy-En-Josas qui fabriquera la célèbre Toile De Jouy.

Au 19e siècle

La révolution industrielle et la mécanisation ont permis à l’Angleterre de devenir une terre de production venant concurrencer directement la production indienne. L’impression sur étoffes et son aspect artistique fait désormais place à une industrie textile qui révolutionne les usages. Les procédés manuels sont remplacés par des machines, les blocs de bois et planches à plombine par des cadres plats et des rouleaux de cuivre. (l’Inde exporte surtout du coton et c’est dans les usines de Manchester que seront désormais tissées et imprimées les cotonnades à bas coût.)

Les motifs

Mordançage, réserve et garançage

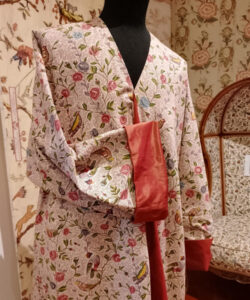

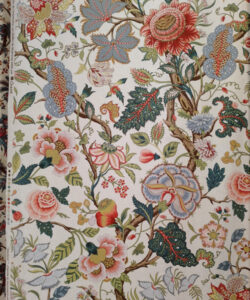

Les motifs des Indiennes sont originellement dessinés à main lévée au stylet (calame), au poncif (dessin piqué reproduit par ponçage), ou imprimés au bloc de bois. La mise en couleurs résulte de savoirs-faire ancestraux, que les européens ne maîtrisent pas et nécessite plusieurs étapes. La toile est plongée dans l’indigo, après mise en réserve (à l’aide de cire) des parties du dessin qui ne doivent pas être teintes en bleue. Puis inversement un mordant (sel metallique) est utilisé aux endroits prévus pour l’application du rouge de garance afin qu’il soit “fixé” sur la toile.

L’Indienne: un produit d’imitation

L’indiennage c’est avant tout une esthétique, une histoire de motifs, de dessins. Très vite la production des produits exportés est influencée par les besoins des marchands qui transmettent leurs modèles. Les artistes locaux indiens dessinent alors des décors destinés à l’exportation, adaptés au goût européen. Ils copient l’ornementation européenne et représentent une flore qu’ils n’ont jamais vue.

En Europe les Indiennes sont imitées par les manufacturiers qui utilisent leurs propres dessinateurs. Ce sont souvent des peintres de fleurs qui sont embauchés pour peindre ces motifs. On copie les indiennes en provenance d’Inde, puis on s’inspire des ouvrages botaniques, puis on copie les copies d’Indiennes produites en Angleterre (car il faut garder un oeil sur la concurrence). Les échantillons de tissus font le tour de l’Europe. L’attrait pour le motif étranger conduit autant à l’appropriation culturelle qu’à l’espionnage industriel. Et c’est sans compter les échanges commerciaux et artistiques de l’Inde vers la Perse et L’Asie, la mondialisation ne date pas d’hier.

Qu’importe que les motifs d’une étoffe soient d’origines géographiques et culturelles mélangées, l’essentiel alors est que souffle l’exotisme et que vibre la couleur. Difficile parfois de faire la différence entre les toiles dessinées en Inde pour le marché européen et les toiles produites en Europe pour une clientèle européenne intriguée par l’exotisme des motifs orientaux. La fascination pour un monde lointain et fantasmé a conduit à un style global. Pourtant la production de chaque région finit par s’identifier grâce à une façon ou une esthétique. Ainsi par exemple les cotonnades provençales légères se distinguent des étoffes alsaciennes aux lourds cachemires.

L’oeuf et la poule

La globalisation des savoirs et l’interdépendance des industries n’est pas nouvelle

L’histoire des indiennes est complexe et passionnante, située à la croisée de l’histoire de l’Art, des échanges commerciaux et de l’histoire politique. Etudier les indiennes c’est prendre conscience des échanges entre nations avec les colonies, l’esclavage, la culture du coton, les arts appliqués, la mode et la vie intime, les politiques douanières (!) et ce que l’on appelle aujourd’hui l’appropriation culturelle.

Que serait l’art indien sans les arts hellénistiques? Sans doute pas tout à fait le même. Que serait l’art grec sans les Etrusques? (etc) D’ailleurs il n’y a pas qu’un seul Art Indien. L’Art en provenance d’Inde mais aussi du Sri Lanka, du Bangladesh, du Nepal et des régions du Pakistan et de l’Afghanistan recouvrent plusieurs périodes historiques d’influence.

Un artiste ne pourra jamais dire que ce qu’il crée est pur ni qu’il n’est soumis à aucune influence. Chaque geste est le fruit d’imprégnations et d’influences diverses, d’histoires communes et personnelles, et se nourrit de contraintes et d’inventions. Chaque geste artistique est un emprunt au passé et un élan vers le futur. Les échanges culturels ont toujours existés. Les marchands autant que les artistes ont été, et seront toujours nomades et curieux de la production de leurs voisins (et de leurs innovations techniques).

Définir l’authenticité d’un motif (d’un art) est une question complexe.

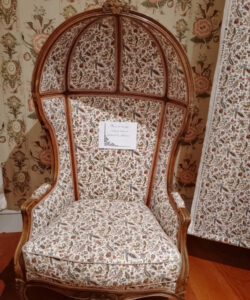

Une nature idéalisée: fleurs, arbres de vie et oiseaux

Les palempores avec leurs motifs centraux et encadrement floral deviennent couvre-lits et tapisseries murales. Les motifs simples sont utilisées comme habits, cachemire et palmettes ornent les robes, et les scènes complexes revêtent les fauteuils. Les manufacturiers européens réinterprètent des motifs qui perdent leur signification première édifiante et religieuse et deviennent décors. La nature omniprésente est représentée idéalisée, les fleurs sont extraordinaires et les oiseaux mythiques.

Les motifs varient en fonction des goûts et des usages mais aussi des techniques. En 1797 la manufacture Oberkampf utilise la première machine à imprimer au rouleau de cuivre. La taille des motifs pour rouleau diminue, ils sont encadrés de “fonds ouvragés” pour cacher la répétition. Puis la mécanisation s’étend à l’Angleterre et bientôt à toute l’Europe. L’aspect artisanal des tissus disparaîtra peu à peu avec la mécanisation.

Si indigo et garance ont dominés la palette, les indiennes sont de plus en plus colorées (jusqu’à quatorze couleurs). La toile de Jouy, quant à elle, propose des scènes de genre finement dessinées et monochromes, grâce à l’amélioration des techniques d’impression (planche et rouleau de cuivre).

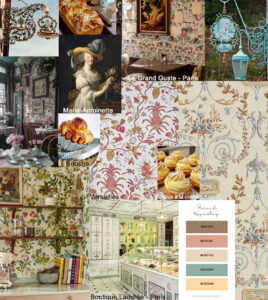

Des motifs qui témoignent d’un Art De Vivre à la Française

Au château de Wesserling nous sommes accueillis en début d’exposition, par des panneaux de tissus réédités, robe d’intérieur et fauteuil tapissier, qui nous semblent familiers tant ces motifs sont entrés dans la mémoire collective.

Les coquecigrues (qui signifie absurdes,burlesques), le motif à succès de la manufacture Oberkampf (1792), représente des animaux fantastiques, mi-insectes mi-oiseaux et des fleurs imaginaires.

Le célèbre motif Ananas, réédité par la Maison Pierre Frey (2023) pour les petits appartements de la reine à Versailles, fait partie de la collection anniversaire Braquenié X Frey, en collaboration avec le Musée de la Toile de Jouy. Il fait partie de ces motifs classiques et intemporels qui semblent emblématiques d’un certain art de vivre à la Française.

La créativité des dessinateurs s’illustre dans ces impressions représentant

une végétation exotique, diffusée par des recueils de botanique ou de

compositions imaginaires. Parmi les planches de flore étrangère, les formes de

l’ananas ont fasciné les dessinateurs.Le textile, un objet interculturel ? Processus de valorisation et d’appropriation des modèles étrangers dans les toiles peintes (XVIIIe-XIXe siècle) par Aziza Gril-Mariotte (voir RESSOURCES ci dessous)

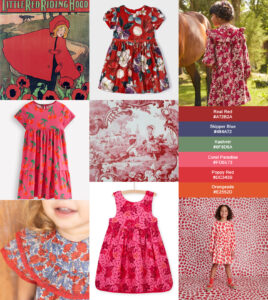

Le temps des Indiennes

Les Indiennes sont encore présentes dans nos intérieurs et garde-robes. Les fines cotonnades imprimées au bloc et les motifs cachemire ont été remis au goût du jour dans les années soixantes par une jeunesse éprise d’orientalisme. Les marques bohèmes actuelles s’en font les héritières, même si maintenant la plupart de ces imprimés sont dessinées sur tablettes ou palettes graphiques, les blocs ayant été remplacés par des imprimantes textiles numériques.

Les motifs floraux maximalistes sont plus que jamais tendance dans le monde de la décoration. Les grands éditeurs de tissus possèdent leurs propres catalogues de motifs patrimoniaux. Comme on l’a vu ils réeditent leurs plus beaux motifs en tissus ou papier peint dans des mises en scène pariant sur le goût pour un certain classicisme et la nostalgie, en quète d’authenticité et d’une (supposée) grandeur passée?

Une chose est certaine: les Indiennes sont à l’origine d’un vocabulaire esthétique encore utilisé aujourd’hui. Les bibliothèques de motifs d’Indiennes sont littérallement pillées par les designers contemporains.

Le parc de Wesserling

La Manufacture d’Impression Textile de Wesserling est fondée en 1762. Le site industriel de Wesserling s’étoffe ensuite, jusquà son apogée dans les années soixante. Le bâtiment d’impression à la planche datant de 1819 est transformé depuis en écomusée textile, dont la mission est de faire découvrir les techniques d’impression des Indiennes et documente également la vie des ouvriers de la vallée. Son château et ses jardins remarquables en font une destination idéale, entre Art et Nature, pour les amateurs d’Histoire et de tissus.

La visite du parc de Wesserling est idéale à la saison estivale pour profiter des jardins

Ressources & liens

- Le Parc de Wesserling : https://www.parc-wesserling.fr/

- Musée de l’Impression sur Etoffes de Mulhouse [Site du Musée]

- Musée de la Toile de Jouy [Site du Musée]

- Tissus CASAL : https://www.casal.fr/an/history/textile-origins.html

- Archives des tissus Oberkampf (Casal): [Flipbook Patrimoine]

- La Maison Antoinette Poisson (du vrai nom de Mme de Pompadour amatrice d’indiennes) s’est spécialisée dans la réédition de pièces du patrimoine

- La bible des ouvrages consacrés aux tissus: The Book of Printed Fabrics, Taschen, 900 échantillons de tissus originaires de quatre continents, issus des collections du Musée de l’Impression sur Étoffes de Mulhouse.

Voici la liste des documents (passionnants) qui m’ont aidés à la rédaction de cet article, et dont j’encourage la lecture si vous souhaitez en savoir plus:

- Indiennes sublimes https://villa-rosemaine.com/sites/default/files/catalogue/VillaRosemaine_IndiennesSublimes.pdf

- Le textile, un objet interculturel ? Processus de valorisation et d’appropriation des modèles étrangers dans les toiles peintes (XVIIIe-XIXe siècle) par Aziza Gril-Mariotte [document]

- Commerce et contrebande des indiennes en Provence dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. [article]

- Négoce et industrie à Mulhouse au XVIIIe siècle (1696-1798) Isabelle Bernier [Chapitre 1: La naissance de l’indiennage à Mulhouse]

- L’indiennage en Suisse [article]

- Les toiles indiennes, naissance de la consommation au siècle des Lumières [Educ’ARTE]

Crédits photos © Andrea Leonelli 2025 prises à l’écomusée de Wesserling (sauf mentions contraires)